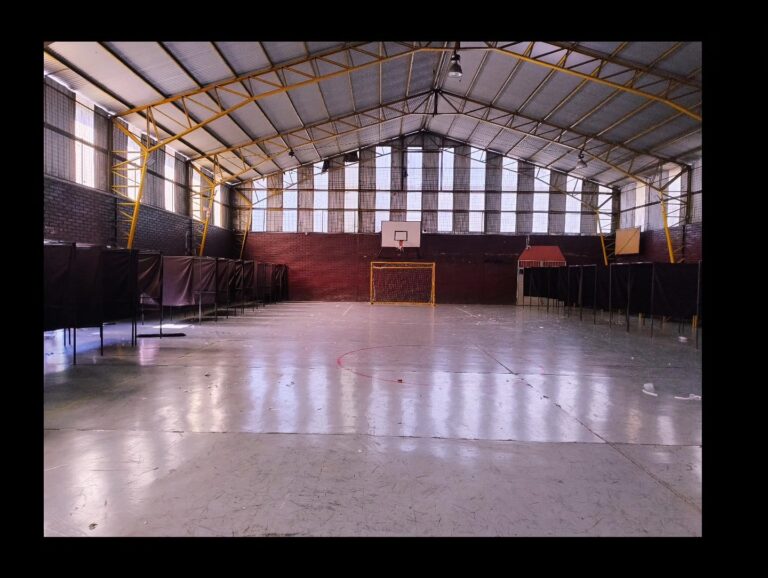

Las elecciones se aproximan y el espectáculo de ofertas políticas repite su partitura desgastada: el «problema de la inseguridad» ocupa el centro de la escena.

Se nos dice, una y otra vez, que el país está hundido como nunca antes: que la delincuencia, el crimen organizado y la precarización de la vida acechan cada rincón de la sociedad; que los empleos, la salud, la educación, y las oportunidades se esfuman, y que todo tiene un solo culpable: “los inmigrantes”.

Este relato, tan reiterado como superficial, se intensifica a medida que los candidatos y partidos buscan soluciones con tono marcial: militarización de la seguridad pública, municipal, fronteriza e incluso la defensa personal; deportaciones masivas y mano dura, como eco de un pasado autoritario nunca resuelto.

La poética de la sociedad chilena parece resumirse en tres verbos: armar, revivir, exiliar. Como si el presente solo pudiera ser leído y vivido desde la nostalgia del autoritarismo y el miedo.

Ya no son aviones los que bombardean la sociedad chilena, sino que la fibra óptica y el Wi-Fi, disparan ráfagas de inseguridad: noticias alarmistas, fake news, discursos de terror y exclusión.

El resultado es predecible: confusión, miedo, crisis y odio, ingredientes perfectos para profundizar la atomización social, la desconfianza y el deterioro del tejido familiar y barrial.

¿Por qué nos dejamos arrastrar por este círculo vicioso del miedo y el rechazo?

¿Qué explicaciones emocionales y culturales nos sitúan en este relato colectivo de inseguridad?

Vamos en orden…

David Le Breton (1998) advierte que detrás de cada razonamiento social hay emociones y sentimientos que median nuestra relación con la realidad social.

La emoción es una reacción inmediata frente a la resonancia del acontecimiento, mientras que el sentimiento es su proyección en el tiempo, su sedimentación social. Zygmunt Bauman (2007:2008), señala que los seres humanos tienen dos tipos de incertidumbres.

Primero, está aquella incertidumbre existencial que genera el miedo a la muerte. Y en segundo lugar, está la incertidumbre social (salud, empleo, educación, etc), es decir, aquella duda que tienen las personas por su bienestar. Sin embargo, la llegada del neoliberalismo produce una especie de desajuste entre ambos tipos de incertidumbre, ya que con la desaparición de las instituciones de protección social y la privatización casi total de la vida, toda incerteza o inseguridad, es sinónimo de muerte.

Teniendo eso presente, la dictadura fue, ante todo, un proyecto cultural, que cambió radicalmente las formas de vida de la sociedad chilena. La desregulación y la privatización sólo produjo escenarios sociales fragmentados e individualizados, donde la emocionalidad del país se carga de la energía disruptiva del miedo y la inseguridad.

Solo estábamos sobreviviendo, por eso ponemos rejas en nuestras casas, por eso tenemos más de un trabajo, por eso tenemos deudas por educación y salud, por eso el jubilado vive solo; tenemos que salvarnos de alguna manera Todo lo hacíamos de manera solitaria, pero llegó un momento que incluso la soledad del chileno fue atropellada por el “Otro” inmigrante. No había nada sagrado para el neoliberalismo. Recuerden, “todo lo sólido se desvanece en el aire”.

Y que queda…

En nuestro país no existe un cordón sanitario contra “La Ultraderecha”. El dictador murió en total impunidad, y la derecha solo conoce la ética empresarial, “hay que siempre apoyar al que vaya ganando”, no importa si quiere imponer el Estado de Sitio y la Ley Marcial para combatir el “crimen organizado”. Por otro lado, “La Ultraderecha” siempre ha sabido jugar muy bien con la emocionalidad del país en los últimos 30 años. Su defensa al modelo, no es solo por las ganancias, sino por las condiciones de reproducción de dicha ganancia, y en ese sentido, el pueblo no debía volver a creer en la solidaridad, había que mantenerlo solitario y atomizado. Y lo han logrado. Incluso se han dado el lujo, de llevar tres candidatos de “Ultra (derecha)” para administrar el estado de ánimo del país.

La sociedad chilena parece condenada a ver siempre la misma película: inseguridad, odio, asco, rechazo, soledad. Nuestros “2 minutos de odio” ya no son una ficción orwelliana, sino una constante de lo cotidiano.

Sin embargo, en el libreto del neoliberalismo y la inseguridad, existen fisuras. La candidata Jeannette Jara partió su campaña hablando del amor, un sentimiento que acompaño los primeros momentos de la relación de Julia y Winston en la obra de Orwell. Pero, ¿Qué es el amor? ¿Es solidaridad? ¿Es organización? ¿Es compañía?

Simplemente, es no estar solo. Romper el círculo de la fragmentación y el individualismo. Tal vez, en tiempos de miedo y odio, deberíamos tomar más enserio el lenguaje político del amor, ya que a los “Ultras (derecha)” se les comienza a ganar cuando nos empezamos a organizar, encontrando soluciones colectivas a nuestros miedos e incertidumbres. Es un ejercicio difícil, pero solo así podemos construir tiempos más esperanzadores.